3分鐘搞懂非法持有槍砲的刑責與減刑關鍵

非法持有槍枝不只是一項違法行為,更可能讓你面臨五年以上、甚至無期徒刑的重罪。你是否知道,撿到槍枝未主動報警也可能觸法?即使只是短暫保管、收藏零件,若未取得許可,也可能構成犯罪!

本篇文章將帶你一一了解非法持槍的法律定義、常見案例與減輕處罰的實務建議,讓你在法律紅線前踩煞車!

槍砲彈藥刀械管制條例

非法持有槍枝的法律責任

只要未經許可製造、販賣、運輸、借用、寄藏或持有槍枝,依據《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條、第8條等規定,即屬違法。依其槍枝類型與情節區分,分別有不同之刑責,情節重者也可能面臨無期徒刑並可併科罰金。

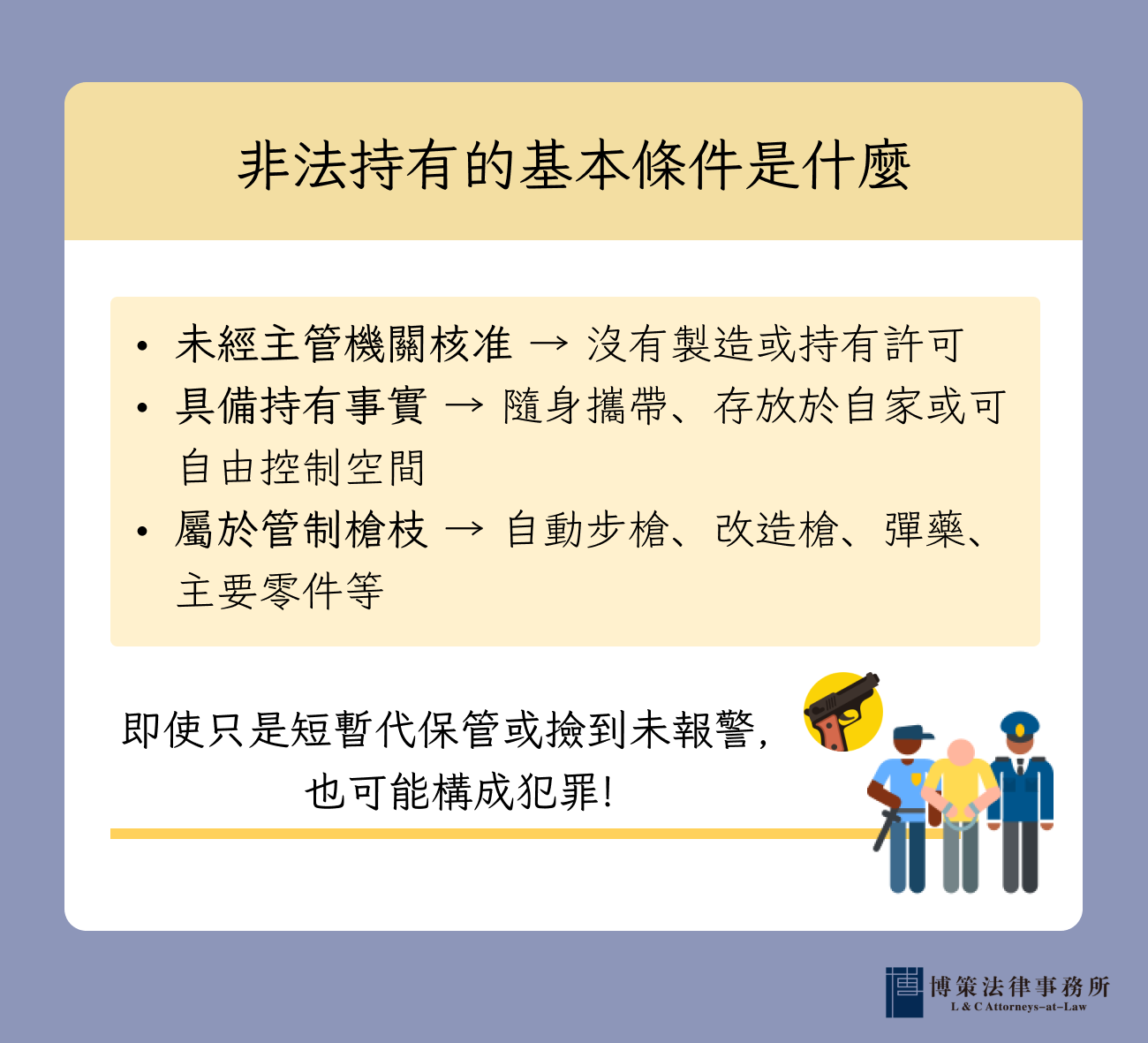

非法持有的基本條件是什麼

構成非法持有槍砲罪的基本要件包括:

- 未經主管機關核准:未取得製造或持有許可。

- 具有持有的事實:如隨身攜帶、藏匿於自己控制空間等。

- 所持物屬於法規列舉或具有殺傷力的槍枝:如自動步槍、改造槍、彈藥、刀械等。

不論是否實際使用,只要具備上述條件,就可能構成持有罪名。相關案例中,也曾出現因短暫代保管而被起訴的情形。

什麼樣的槍枝屬於違法持有範圍

實務上,屬於《槍砲彈藥刀械管制條例》受管制範圍的槍枝,包含自動步槍、手槍、散彈槍、機關槍、卡柄槍等傳統軍警用槍械,也涵蓋經改造後具有殺傷力的玩具槍、模擬槍、BB槍、空氣槍等非制式槍枝。一旦經鑑定達到一定動能標準,即可能構成非法槍枝。

「持有」在法律上怎麼判斷

法律上所稱「持有」,並不限於實際攜帶在身,亦包含「支配」、「控制」的狀況。只要行為人可自由控制該物,如將槍械存放於自家或租屋處,即可能被認定為持有行為。即使僅為寄藏或短期擁有,若無合法許可,亦難以脫罪。

撿到槍也會有刑責嗎?

根據實務判決,若撿得槍枝未依規定立即向警方或主管機關通報並交付,仍可能構成非法持有。以往判決中即有因「代他人保管」或「偶然取得」而被依條例處罰者。提醒民眾應立即通報處理,以免誤觸法網。

立即加入 LINE 預約專業法律諮詢,及時處理您的法律問題!

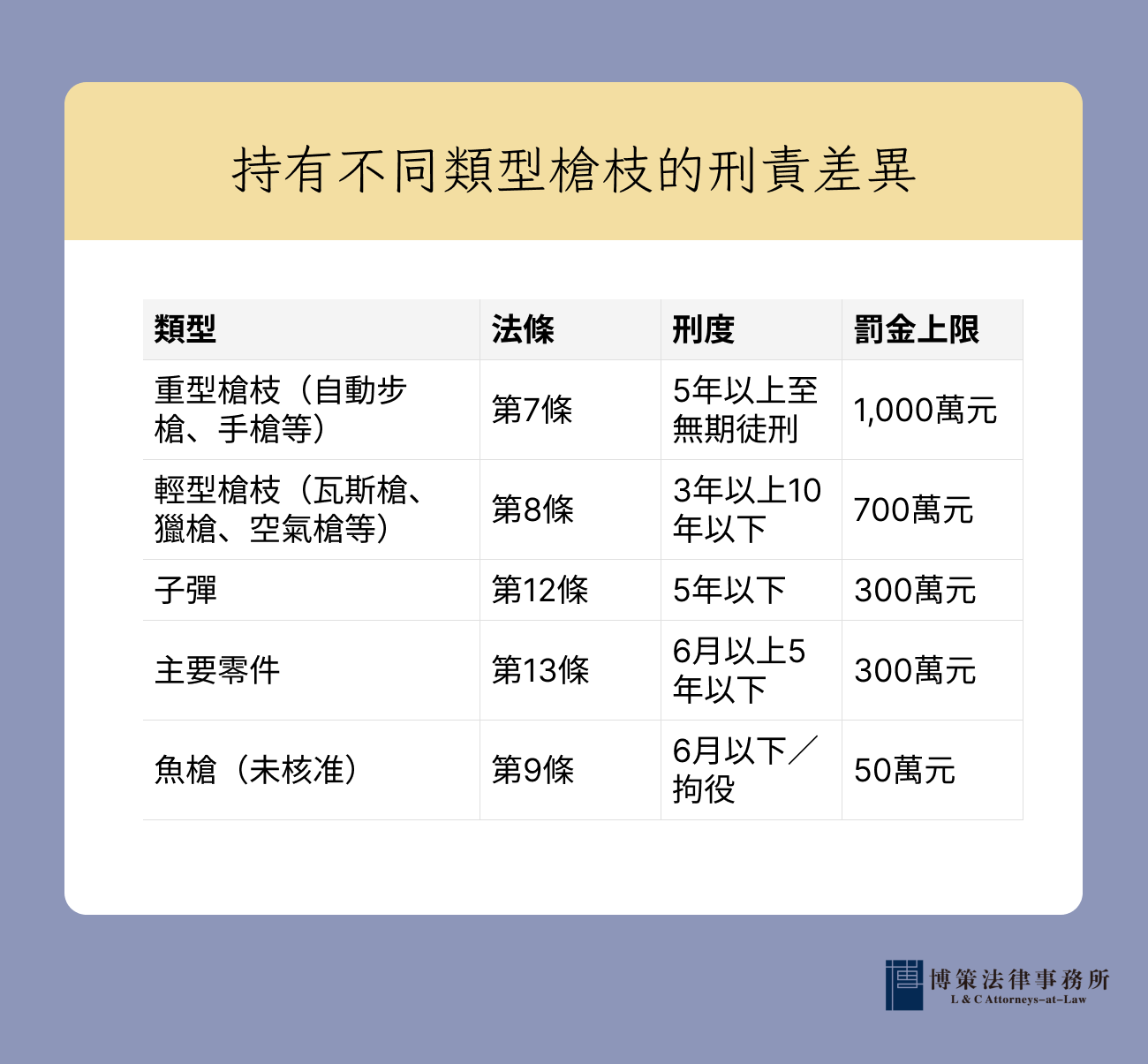

持有不同類型槍枝的刑責差異

重型槍枝

依據《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條規定,未經許可而持有自動步槍、手槍、機關槍等制式槍枝,屬於重型槍械範疇。

此類違法行為,處五年以上或無期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。若具有加重情節,如為犯罪目的而持有、拒不供述來源、累犯等,刑度將進一步加重。

輕型槍枝

依《槍砲彈藥刀械管制條例》第8條第3項規定,若持有制式或非制式鋼筆槍、瓦斯槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍或第4條第1項第1款所定其他可發射金屬或子彈具有殺傷力之各式槍砲,將處三年以上十年以下有期徒刑,併科新臺幣七百萬元以下罰金。

此類輕型槍枝仍具危險性,故依鑑定報告確認其殺傷力後認定刑責。

魚槍、子彈與零件

魚槍是否違法,須視其是否經主管機關核准及實際使用情況而定。部分原住民或漁民使用魚槍須依法申請許可,否則即屬違法持有,而若為違法持有,則根據《槍砲彈藥刀械管制條例》第9條規定,將處6個月以下有期徒刑、拘役或新臺幣50萬元以下之罰金。

根據《槍砲彈藥刀械管制條例》第12條規定,若未經許可持有子彈,將處五年以下有期徒刑,併科三百萬元以下罰金。

根據《槍砲彈藥刀械管制條例》第13條規定,未經許可持有槍支主要零件者,將處六月以上五年以下有期徒刑,併科300萬元以下罰金。

即使未持整支槍械,只要所持物件可被認定為槍枝功能構成要素之一,仍可能成立犯罪。

模擬槍與改造槍的法律風險

模擬槍與真槍的區別判斷標準

模擬槍若經改造後具備殺傷力,將不再視為單純模型玩具,而可依照《槍砲彈藥刀械管制條例》第8條認定為輕型槍枝或第7條認定為重型槍枝。

法院會依據司法鑑定報告,檢測其動能、射程、發射金屬彈等條件,作為是否符合槍枝構成要件之依據。

模擬槍被查禁的條件與例子

依照中華民國國家標準 CNS 12777「遊戲用空氣槍」規範,合法空氣槍之總動能應低於2焦耳,且單位面積動能不得超過20焦耳/平方公分。

未達此標準即屬非法,常見如高動能BB槍、改造氣動槍等。一旦經檢測超標,將依其殺傷能力區分為輕型或重型槍械進行處理。

改造玩具槍也會觸法嗎?

是的。依《槍砲彈藥刀械管制條例》第20-1條,任何未經許可,將玩具槍、模型槍等改造成可發射金屬彈、火藥彈或具殺傷力之形式,均可能構成製造槍枝或持有非法槍械。

若僅持有改造後之槍枝,最重可處一年以下有期徒刑及二百萬元以下罰金;若符合重型槍枝要件者,則可依第7條以更高刑責處理。

即使行為人聲稱僅為收藏或娛樂用途,只要經鑑定屬具殺傷力槍枝,仍可成立犯罪。

無需負刑責的特殊情況

原住民使用獵槍與魚槍的例外處理

根據《槍砲彈藥刀械管制條例》相關規定,原住民族基於文化傳承與狩獵生活需求,可依法向主管機關申請持有與使用自製獵槍或魚槍。核准條件包括:

- 申請人須為具狩獵需求之原住民族人。

- 所持獵槍與魚槍限自用,不得轉讓他人。

- 使用行為應符合主管機關核定之範圍與地點。

未經核准即製造、持有、轉讓者仍可能構成違法,主管機關可發放許可證並定期查核管理。

將槍支送交警方途中會構成犯罪嗎?

若民眾於撿拾、發現或因他人托管而短暫持有槍枝,並在未使用、未隱匿的情形下立即主動通報警察機關並交付,通常可不負刑責。但若行為人有延遲或搬運、藏匿行為,仍可能被認定為非法持有。

此外,警方與法院將視具體情節判斷行為人是否具有主觀犯意及客觀危害性,作為免責或起訴依據。

建議民眾拾獲可疑槍械時,應避免自行處理,並即時聯繫警方報案。

如何爭取減輕處罰或免刑

自首與自白的法律意義與差異

- 自首:犯罪尚未被發覺前,自行向偵查機關投案並具體供述犯罪事實。

- 自白:在偵查或審判過程中對已被發現的犯罪事實承認犯行。

依據《刑法》第62條規定,自首者得減輕其刑。

依照《槍砲彈藥刀械管制條例》第18條,若能主動供出槍械來源並協助查獲其他違法持有者,檢察官或法院可酌情減輕或免除其刑。

什麼情況下可以請求減刑?

依據《刑法》第59條規定,如有顯著可憫之情節,法院得酌減其刑。實務上常見減刑情節包括:

- 案情輕微、未造成重大危害。

- 未實際使用槍械從事危險行為。

- 行為人無前科,且表現出悔意。

- 積極協助警方追查槍械來源、配合偵辦。

這些因素會成為法院量刑時的考量依據。

立即加入 LINE 預約專業法律諮詢,及時處理您的法律問題!

境外違法持有槍枝台灣法律怎麼判?

在國外違法,台灣法律管得到嗎?

中華民國國民即使在國外非法製造或持有槍械,只要行為最輕本刑為三年以上,仍適用我國刑法處罰。這是屬人主義原則的應用,以防止國民藉由出境規避法律責任。

但若該行為在當地法律明確不處罰,則依《刑法》第7條但書,原則上不受處罰。

沒做成也有罪?談談未遂犯會怎麼判

即便當地未定罪,若行為實質違反當地法律,或經我國認定為犯罪,仍可依《槍砲彈藥刀械管制條例》處罰。未遂犯雖未完成犯罪,仍得處刑並依法減輕。

其他違法持槍的實務案例分析

撿到槍但因其他犯罪被搜出怎麼辦

若因其他案件遭警方搜索,並於搜查過程中查獲持有槍械,即使稱為「撿到」或「暫時保管」,只要未即時報案且有隱匿或占有行為,仍可能構成《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條之非法持有罪。

實務上認定重點在於主觀故意與客觀持有事實,行為人需提出合理解釋與證據,證明並無非法持有的意圖,否則仍將依法論罪。

單純收藏零件也會構成製造罪?

依《槍砲彈藥刀械管制條例》規定,若持有槍枝主要零件(如槍管、擊針、機匣等)且有組裝意圖,是否構成犯罪,需根據實際持有部件是否具備組裝為可發射槍枝之功能,並輔以現場事證、組裝圖、工具等進行判斷。

實務中亦有判例指出,雖僅為收藏或研究用途,但若相關零件功能完備且無法證明其用途合法,則仍可能成立未遂犯並處以刑責。

緩刑與緩起訴的相關條件

緩刑期間通常多久?

法院依據《刑法》第74條宣告緩刑時,通常會設定2年至5年不等的緩刑期間,並可視個案情節附加條件,例如定期報到、履行公益服務、繳交悔過書或接受講習。

法官在考量是否適用緩刑時,會綜合評估行為人是否坦承犯行、犯罪情節是否輕微,以及是否具再犯之虞。

緩刑是否等於有前科?關鍵在於是否撤銷

但這是否等於一定會留下「前科」紀錄,還需視緩刑是否被撤銷而定:

- 若緩刑未被撤銷:實務上,此類案件雖屬有罪判決,但不會記載於良民證,也不被正式視為具前科紀錄。

- 若緩刑被撤銷:例如再犯或違反附帶義務,刑罰將被執行,此時案件會列入正式前科紀錄中。

因此緩刑代表法院認定你有罪,但是否會有「前科」,則視你在緩刑期間的表現而定。緩刑未被撤銷者,在實務與法律效果上,不視為具有前科。

緩刑中再犯會怎樣?

若於緩刑期間再犯其他罪行,法院有權依《刑法》第75-1條撤銷原有緩刑並執行原判刑。此外,即使未再犯新罪,若違反法院所附加的緩刑條件(如未完成公益勞務),亦可能導致緩刑遭撤銷。

實務中,一旦緩刑遭撤銷,當事人不得再針對同一案件申請緩刑,需執行原本宣告的刑期。

持槍可以緩起訴嗎?

在非法持有槍枝案件中,若行為人未實際使用槍械、未加以改造,且具備悔意、無前科或具特殊情節(如初犯、持有時間極短或為被他人誤導持有等),檢察官可依《刑事訴訟法》第253條之1裁定緩起訴,條件是行為社會危害性不高。

緩起訴期間不得再犯,且需依指示履行指定條件,例如捐贈公益款、參與法治教育課程、提供公益勞務等。

緩起訴要符合什麼條件?

根據《刑事訴訟法》第253條之1與第253條之2規定,緩起訴是針對未達重罪門檻(例如非死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上)的案件,由檢察官基於被告的犯罪情節、悔罪態度與公共利益,裁量是否給予暫緩起訴的一種處分。

實務上,檢察官在考量是否適用緩起訴時,會依照《刑法》第57條所列標準評估,包括但不限於以下條件:

- 行為人無重大或多次前科紀錄,尤其非涉及暴力、槍砲等高風險犯罪。

- 犯後具悔意,願意賠償被害人損失或主動道歉、配合調查。

- 犯罪行為對社會危害性輕微,例如未造成嚴重傷害、非累犯,屬偶發事件。

- 願意配合檢察官所指定之條件,如向被害人道歉、賠償損害、繳納公益金、提供40~240小時義務勞務、接受心理輔導等。

緩起訴處分期間為1年至3年不等,若被告在期間內遵守全部條件,則案件結束且不會留下刑事有罪紀錄。若違反條件或再犯,檢察官得撤銷緩起訴並依法提起公訴。

結論

非法持有槍枝案件,往往牽涉嚴重刑責與複雜鑑定,稍有不慎就可能從輕罪變重罪。博策法律事務所熟悉《槍砲彈藥刀械管制條例》實務與判決,能協助爭取減刑、緩刑或緩起訴。

若你或親友正面臨相關困境,請立即聯繫博策法律事務所,讓專業律師為你制定最佳策略,守護自由與權益。